ごあいさつ

南葵音楽文庫普及会

会長 宮下直子

南葵(なんき)音楽文庫が和歌山県に寄託されて来年で10年。そして今年はその前身の南葵音楽図書館が開設して100年にあたります。 ここに所蔵されている2万点に及ぶ楽譜、書籍のコレクション。 そしてそれらを収集した徳川頼貞(とくがわよりさだ)という人物が、西洋音楽を日本に普及する為に如何に大きな役割を果たして来たか。 南葵音楽文庫が和歌山県立図書館閲覧室で一般公開された年から、定期的に開催されている研究員の先生方のお話しを通して知れば知るほど、私はその魅力に取り憑かれて行きました。

南葵所蔵の楽譜や書籍の一つ一つには、それが南葵音楽文庫に辿り着くまでの非常に興味深い物語があります。 また、頼貞侯と彼が出会った多くの作曲家や演奏家達〜プッチーニ、プロコフィエフ、 カザルス、コルトー、ティボー、ホルマンなどとの交友関係や、日本で初めてパイプオルガンを備えた音楽専用ホール「南葵楽堂」を建てるに至ったいきさつなど、私が初めてその事実を知った時、また、その貴重な楽譜を手に取って見ることが出来た時の喜びと興奮は、言葉で言い尽くせません。

演奏家の立場から、この貴重な楽譜を音にすることにこそ意味がある、との思いで、これまで多くの演奏家の方や研究員の先生方のお力もお借りして、作品の世界初演を含めて、レクチャーコンサートや音楽祭など様々な形で普及活動を続けて来ました。 そして、この度ついに和歌山を飛び出して、奈良、神戸、東京など日本各地へ足を伸ばすことになりました。 特に、頼貞がイギリスで作らせたパイプオルガンが今も現役で使われている旧東京音楽学校奏楽堂でのコンサートは、今年のハイライトです。 どうぞ私たちが皆さまのお近くまで参りました際には、是非一度御来聴頂きたく、また、この普及活動に1人でも多くの方が賛同して頂ければこの上なく幸せに存じます。

南葵音楽文庫普及会

名誉顧問相談役 澤 和樹

紀州の殿様というと「暴れん坊将軍」として知られた八代将軍徳川吉宗を思い起こす方は多いでしょう。そういえば童謡「鞠と殿様」(西條八十作詞、中山晋平作曲)にも「もしもし紀州のお殿様・・」という歌詞が出て来ますが、これは誰のことでしょうか?

歌詞では参勤交代の様子なので、江戸時代の事には違いありませんが、実はこの童謡が発表された1929年当時の紀州の殿様こそ「音楽の殿様」として知られる紀州徳川家第16代当主、徳川頼貞でした。頼貞が、英国留学時代から収集した貴重な音楽資料の数々、「南葵音楽文庫」は現在、和歌山県立博物館と和歌山県立図書館に寄託され、和歌山が世界に誇れる文化遺産になっています。いまや世界一の楽器メーカーとなったヤマハ株式会社の創業者で、日本で最初のオルガンを製作したとされる山葉虎楠が、和歌山城内で誕生したことも紀州徳川家の「音楽の殿様」を生む共通の土壌だったのかもしれません。今年、頼貞が1925年に東京で開設した南葵音楽図書館の100周年にあたります。この素晴らしい音楽遺産を一人でも多くの方々に知っていただくために、頼貞がイギリスから持ち帰ったパイプオルガンが今も設置されている旧東京音楽学校奏楽堂での記念演奏会を10月2,3日の2日間にわたって開催。また、和歌山、奈良、神戸などでも趣旨に賛同してくださった演奏家や研究者がボランティアで、普及活動として南葵!まちなかコンサートを展開してまいります。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

南葵音楽文庫普及会

学術顧問相談役 美山良夫

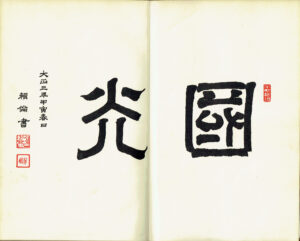

南葵「観光」 いまここに

徳川頼倫は欧米を巡察し、感づきます。富と力(富国強兵)に光が加わってこそ一流国だと。帰国するや、知性と品性を涵養する図書館を設け、紀州の人を育む育英会を興し、そのどちらにも南葵の名を冠しました。南とは南海道、つまり紀州。葵とは徳川。そして史蹟や名勝を保護し「国の光」とするようにと精魂を傾けたのです。

「国の光を観る、賓客に観せることは大事だ」という中国の古典に「観光」は由来します。

今年は頼倫が急逝して100年。息子頼貞が南葵文庫に加えた音楽部を南葵音楽図書館にしてからも100年。そのコレクションが、ここ和歌山に里がえりして間もなく10年。時は満ちました。今こそ南葵音楽文庫を、さらに紐解き、調べ、語り、奏で、歌い、多くの人に届け、和歌山の人が、全国の人が知り、その美音に耳を傾けられることを。心の襞にそっと入り、胸に染み、魂の奥底に響いてこそ、和歌山の、「国の光」として音楽文庫は活きます。南葵「観光」が力強く駆動し、広まりますように。